| 送交者: jmz666[★★★爱护动物★★★] 于 2020-04-28 9:27 已读 2494 次 3 赞 | jmz666的个人频道 |

冬日的哈尔滨,松花江穿城而过。/ 图虫创意

格外让人唏嘘的是,一代人离开故乡来到黑龙江,下一代人又在离开之后回忆起作为故乡的黑龙江,那些关于抵达的怀想,总是发生在出走之后。

格外让人唏嘘的是,一代人离开故乡来到黑龙江,下一代人又在离开之后回忆起作为故乡的黑龙江,那些关于抵达的怀想,总是发生在出走之后。

当我们提起黑龙江,你会想到什么?

是游人如织的冰雪世界,高耸的圣索菲亚教堂,还是由烧烤、啤酒组成的夏夜,以及漠河短暂的冬季白昼,还是绵延无尽的森林,渐渐萧条的煤矿,抑或是那些坐落在回忆中的工厂。

如果不是因为疫情,很多人还找不到地图东北角的小城绥芬河,甚至想不起哈尔滨之外的任何一座黑龙江城市——除了去年因为低房价被热议的鹤岗。

巨大的地理尺度加上每年都在减少的人口,当公众的目光从江城武汉移向黑龙江,也很容易感受到这种截然不同的空旷凛冽的气质。 6park.com

鹤岗导演耿军镜头下北方的冬天。/ 电影《锤子镰刀都休息》

从三月底到四月初,短短半个多月时间,数千人经绥芬河由俄罗斯入境,其中确诊病例和无症状感染者累计达数百例,占黑龙江全省的百分之九十以上。

和疫情压力相对应的,是口岸城市绥芬河户籍人口才不过七万。在新闻报道里,一栋远离城区的办公大楼被改造成了方舱医院,因为四月初的绥芬河,气温还在冰点之下。

互联网时代,我们总是喜欢用简单的词汇描述一个地方,当网友用喊麦指代东北的精神气质时,大概也忘了,黑龙江也是萧红的故乡。

大多数黑龙江之外的人,对于这个广袤省份的认知,常常破碎、单一甚至割裂,但对于生长在这里的人们而言,生活却是连贯的,所有未来都在当下埋好伏笔,而一切当下又都是过往的回响。

遥远黑龙江

黑龙江的遥远,首先是地理上的。

从首都北京到哈尔滨,有一千三百多公里车程,比从北京到武汉的距离还远,而从省城哈尔滨到绥芬河,还要近五百公里,驾车需要大半天时间。

这种地理维度上的遥远,让黑龙江在关内人的审视中,多了几分陌生感和新鲜感——

冬天摆在路边出售的马迭尔冰棍,据说比俄罗斯还要好吃的哈尔滨红肠,看上去黑黢黢的冻梨,庞大的工厂遗迹,甚至鹤岗白菜价的房子,都让那么多人隔着屏幕啧啧称奇。

东北年货。/图虫创意

在过往的时光中,黑龙江也是游离在主流视野之外的边疆之地。

仍旧以绥芬河为例,今天的我们,甚至很难给这座城市的历史标记一个准确的起点。1903年建成的中东铁路设置了绥芬河站,这座小小山城成为中俄“黄金通道”上的一环,由此兴旺起来。

而在此之前,我们能找到的有关绥芬河的记载寥寥无几。

类似的还有去年“走红”的鹤岗。依靠资源而兴,与鸡西、七台河、双鸭山同为黑龙江四大煤城的鹤岗,建城历史也很短。不过话说回来,即便是省会哈尔滨,和众多关内城市比起来,也是年纪轻轻的后辈。

因为严格限制农民移民关外开垦,在清末放松封禁之前,整个东北地区几乎都处在地广人稀的状态。根据《黑龙江通志》统计:从乾隆三十六年至嘉庆十三年,整整三十七年间,偌大的黑龙江,民户也仅从3.5 万增加到 13.6 万。

而从清末到民国的移民大潮,让“直隶、山东游民流徙关外者,趋之若鹜”,在闯关东的路上,无数人带着生存的希望,跋山涉水,来到遥远而寒冷的黑龙江,开垦、扎根、定居。

广袤的黑土地,吸引了无数拓荒人。/《闯关东》

而在滚滚移民潮中抵达这里的,还不止是关内的中国人。近一百年前,朱自清曾在《西行通讯》中描述他所见的哈尔滨,中国人和外国人的关系与关内城市不尽相同:

“道里纯粹不是中国味儿。街上满眼是俄国人,走着的,坐着的;女人比那儿似乎都要多些。据说道里俄国人也只十几万;中国人有三十几……这里的外国人不像上海的英美人在中国人之上,可是也并不如有些人所想,在中国人之下。中国人算是不让他们欺负了,他们又怎会让中国人欺负呢?……这样倒能和中国人混在一起,没有什么隔阂了。”

“道里纯粹不是中国味儿。街上满眼是俄国人,走着的,坐着的;女人比那儿似乎都要多些。据说道里俄国人也只十几万;中国人有三十几……这里的外国人不像上海的英美人在中国人之上,可是也并不如有些人所想,在中国人之下。中国人算是不让他们欺负了,他们又怎会让中国人欺负呢?……这样倒能和中国人混在一起,没有什么隔阂了。”

中国人、外国人,农民、商人,他们从四面八方而来,在这块空白的土地上,写下最初的冒险精神。

1982年的哈尔滨街头。/微博@看老照片

黑龙江故事:抵达与出走

1976年,黑龙江省组织的文艺调演上,姜昆和师胜杰合作了一段相声《林海红英》。当时,两个年轻人都是黑龙江生产建设兵团的知青。不同的是,姜昆插队之前来自北京,而师胜杰就是哈尔滨人。

节目反响热烈,后来两个人又到北京演出,姜昆就此留在中国广播艺术团,成了相声大师马季的徒弟,而师胜杰因为政审问题,只身回到北大荒。

人生总在不经意中分叉。

要是仔细算起来,师胜杰自己也是哈尔滨的“二代移民”。他父亲师世元原本是天津人,五十年代参加曲艺团,举家定居哈尔滨。师胜杰正是受父亲的熏陶走上了曲艺之路,也是因为受父亲的影响,与南下的机会擦身而过。

年轻时师胜杰和姜昆的合影。

前年,姜昆探望病榻上的师胜杰,留下“笑傲江湖,直面人生,挥洒幽默,大道胜杰”的赠言。不知道他们会不会同时想起多年前,那两个怀揣期待从北大荒赶往北京的年轻人。

作为一个移民省份,黑龙江人的故事几乎总与抵达和出走相关,当我们诧异于今天黑龙江人口流失时,也不该遗忘仅仅两三代人之前,他们的先辈才从千里万里外跋涉而来。

民国时有学者判断,黑龙江超过九成人口都是移民,著名学者陈彩章更进一步指出这些移民的构成:“移往东三省之人口,80%为山东人,次之为河北及河南人。”

如果拨开岁月的风尘,仔细梳理黑龙江人的家族史,总能分辨出清晰的历史分层。从闯关东时期的开垦农民,到开发北大荒时的插队知青,从建设大庆的石油工人,到中俄贸易兴旺时的南方商人,在各个历史时期,黑龙江迎来一拨又一拨陌生的面孔,又见证他们成为地地道道的“黑龙江人”。

“我就等着去挣卢布呢,卢布呢正等着我去挣呢。”情景喜剧《东北一家人》中,长春人牛小伟也梦想去中俄边境做边贸生意。

作家肖复兴有过在北大荒插队的经历,他笔下的黑龙江,条件艰苦但是生机勃勃:

“豪爽的北大荒人,怎么可以没有酒喝呢?尤其在冬天的火炕上,白雪红炉,关东烟,烈性酒,老毛嗑儿(葵花子),是那时的标配……在我的记忆里,别的队上的知青要想吃鱼,就去七队找同学。他们的鱼梁子主要的任务就是打鱼,经常是整麻袋的往队上送鱼。”

“豪爽的北大荒人,怎么可以没有酒喝呢?尤其在冬天的火炕上,白雪红炉,关东烟,烈性酒,老毛嗑儿(葵花子),是那时的标配……在我的记忆里,别的队上的知青要想吃鱼,就去七队找同学。他们的鱼梁子主要的任务就是打鱼,经常是整麻袋的往队上送鱼。”

北大教授孔庆东祖籍山东,他的父亲是解放后来到哈尔滨的工人,在《想念父亲》一文中,他描述了整个家族“闯关东”的情形:

“在黑龙江的富锦县,盘踞着我们家相当大的势力。大人们说到‘富锦’,就像说家里的一个买卖似的,他们会说‘我到富锦住几天’,‘到富锦那边要点钱’什么的。在哈尔滨和鹤岗,也有零星的几家亲戚。”

“在黑龙江的富锦县,盘踞着我们家相当大的势力。大人们说到‘富锦’,就像说家里的一个买卖似的,他们会说‘我到富锦住几天’,‘到富锦那边要点钱’什么的。在哈尔滨和鹤岗,也有零星的几家亲戚。”

1985年5月大兴安岭林区,林业工作人员在森林中野餐。/ 图虫创意

任晓雯在短篇小说《马朝阳》里,讲述了最初一代上海工人建设大庆的经历:

“当年家境困窘,他主动奔赴大兴安岭,又响应油田招工,继而在那里成家。”

而格外让人唏嘘的是,一代人离开故乡来到黑龙江,下一代人又在离开之后回忆起作为故乡的黑龙江,那些关于抵达的怀想,总是发生在出走之后。

人来人往,只留下缓缓流淌的河流,一望无垠的黑土地,漫山的森林煤矿,还有寂静的工厂。

在煤矿上低头工作的日与夜。/unsplash

“人像候鸟一样爱上了迁徙”

今天,主流话语对于这个遥远省份的描述,总是充满这样或那样的黯然。

2014年,正是选秀节目遍地开花的时候。在某档歌唱节目,一位中年男选手自弹自唱,用一首张学友的《秋意浓》打动了台下的评委韩红。

据歌手介绍,自己2008年获得了黑龙江省预赛第一名,但最终去北京参加青歌赛的人,并不是他。韩红听完感慨,那届青歌赛她就是评委,但她没能见到这位失落的黑龙江青年。

韩红显得很激动。/ 《中国梦之声》

雪乡宰客事件被曝光之后,企业家毛振华一段指责哈尔滨亚布力管委会的视频也曾流传网络。在视频里,毛振华情绪激动:“我们一个正常经营企业,动不动就拿执法机构来威胁我们,今天查这个,明天查那个……天天找我们麻烦,他们没有为我们办一件事情。”

2017年7月,远在加拿大的歌手曲婉婷发布一条微博:“妈妈的案子,从去年7月19日开庭至今快一年,还没最后宣判……”

曲婉婷的母亲张明杰曾任哈尔滨市发改委副主任,在2016年因犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪受审,轰动一时。

在音乐软件上,曲婉婷的代表作《我的歌声里》评论区点赞最高的几条评论,都是网友愤怒的发泄。

网络上所有关于东北的讨论,很容易陷入一种偏见和另一种偏见的争执,但现实中,更多人用脚做出了选择。

根据官方发布的《黑龙江省国民经济和社会发展统计公报》,截至2019年末,黑龙江常住总人口3751.3万人,自然增长率为-1.01‰,总人口比上年减少21.8万。

而相应地,在沿海发达省份,我们轻易就能听到东北口音,找到东北饺子馆,尝到地道的锅包肉。

2018年,有传闻哈尔滨将在三亚设立警务站,关于“东北人登陆海南”的话题再一次被翻出来。据统计,在海南生活工作的黑龙江人就达三十万,其中很大一部分来自哈尔滨。

黑龙江省黑河市五大连池,世界地质公园。/图虫创意

黑龙江女作家迟子建,在一篇名为《候鸟的勇敢》的小说里,仔细描述了这种现象:

“冬天到南方避寒,夏天回到瓦城消暑。对于候鸟人来说,他们的世界总是春天的。能走的和不能走的,已然在瓦城人心中扯开了一道口子……能够在冬季避开零下三四十摄氏度的严寒,在南方沐浴温暖阳光和花香的瓦城人,要有钱,也得有闲。”

“冬天到南方避寒,夏天回到瓦城消暑。对于候鸟人来说,他们的世界总是春天的。能走的和不能走的,已然在瓦城人心中扯开了一道口子……能够在冬季避开零下三四十摄氏度的严寒,在南方沐浴温暖阳光和花香的瓦城人,要有钱,也得有闲。”

哈尔滨市索菲亚教堂。/图虫创意

黑龙江落后吗?

1999年,哈尔滨人黄宏在小品里对着全国观众说了一句:“咱工人要为国家想,我不下岗谁下岗。”算是在二十世纪的尾巴上,为白山黑水的东北留下一句注脚,让很多东北人至今提起来还有点伤心。

“南来的,北往的,佳木斯的鹤岗的……”下岗潮席卷东北,这段讲述下岗工人在街头擦鞋、招揽顾客的《二人转》也随之风靡。

多年后,鹤岗的名字再度为人们所知,是以一种更加怪诞的方式。

2019年,先是在贴吧“流浪吧”,一名来自舟山的海员直播了自己千里迢迢北上鹤岗、用几万块买下一套房子的经历,随后,一篇名为《流浪到鹤岗,五万买套房》的文章在网络上流传,“鹤岗房子白菜价”的说法不胫而走。

众多平台转载了该文章。

中国人的情绪又一次被房子挑动起来,不过这次不是因为昂贵,而是廉价。

人们蜂拥向这座中国东北角的城市,有漂泊不定的人带着几万元积蓄想来寻找一个家,有炒房客好奇地来这里观望,还有网红迎着新闻热点前来,随手买下一套房子,准备抽奖送给粉丝。

但在当地人看来,这显然不是一种光彩的走红方式。在纪录片镜头里,鹤岗老人自己都对城市缺乏信心,他们疑惑地询问购房者:“你们来这干哈呢?”

2017年和2018年连续两年,鹤岗的GDP都不足300亿元,作为一座地级市,这比沿海发达地区的一些区县甚至乡镇还要低。

这种差异也得到了最新数据的支撑。

2019年,黑龙江人均GDP已跌至全国三十多个省区中的后几位。

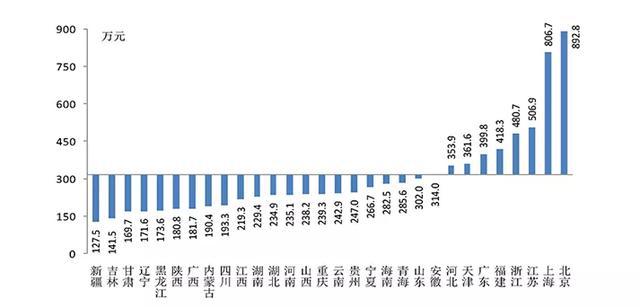

最近,中国人民银行的一项调查显示,国内城镇居民家庭户均总资产317.9万元,区域间家庭资产差异显著——东部地区居民家庭户均总资产最高,为461.0万元,而东北地区居民家庭户均总资产最低,仅有东部地区的三分之一左右。

当然,考虑到此次统计中,“家庭资产以实物资产为主、住房占比近七成”的结果,以及鹤岗们的低廉房价,我们也就不难理解东北家庭们究竟差在何处。

各省居民家庭户均总资产,黑龙江排名靠后。

但我们分明又不能只从经济指标出发,去给做出如此多贡献的黑龙江扣上一顶“落后”的帽子——

这里曾是中国重工业的支柱,不仅加工产品,还培养人才,哈工大至今都还是全国最优秀的大学之一;

石油、煤炭、木材……黑龙江丰厚的资源供给全国,以伊春为例,二十世纪后五十年里,这座小城生产了全国十分之一的商品木材;

2019年,黑龙江全省粮食产量超过七千五百万吨,连续九年位列全国第一,曾经的北大荒真正变成了肥沃的北大仓。

秋季的北大荒。/ 图虫创意

八十多年前,地理学家胡焕庸在黑龙江和云南之间划出一条直线,也就是后来我们熟悉的“黑河-腾冲”一线,用以区分中国的人口、资源、经济分布。

几十年来,中国人的脚步越走越快,沿着这条线两侧,衍生出无数关于地域的争执。但一个地方的生活,并不完全由数字构成,更不能只用经济指标概括。

就像听到了时代这盘磁带的B面,不带偏见,不带俯视,不带预设,在经济不够亮眼的北国,同样充满值得尊重的城市精神,和值得关切的人的历史。

俯瞰大兴安岭林海。/ 图虫创意

正如哈尔滨人贾行家在一次演讲中所说:“在转折里,有的人注定会被送到风口,送到浪尖;有的人会被送去水底,甚至在石头上撞得粉碎……我一直很偏执地记录这些人,甚至到了他们自己都忘记自己的时候。”

所以,不要直到疫情发生,我们才想起黑龙江,想起那里有许多人来来往往,想起他们朝朝暮暮的生活,和他们从过去一直走向未来的足音。 6park.com