| 送交者: hgao[♂☆★★★★声望勋衔19★★★★☆♂] 于 2018-08-05 19:36 已读 3212 次 6 赞 | hgao的个人频道 |

偷情、家暴、诱拐、盗窃、援交。

随便拎出一个,似乎听来都是阴郁、暗黑的气息。

但当这些元素,放在导演是枝裕和的手里,却温馨到噙泪。

小魔女期待已久的电影上映了。

小偷家族 万引き家族

《步履不停》《比海更深》《如父如子》《海街日记》......

熟悉大魔王追剧的朋友,应该对是枝裕和这个名字并不陌生。

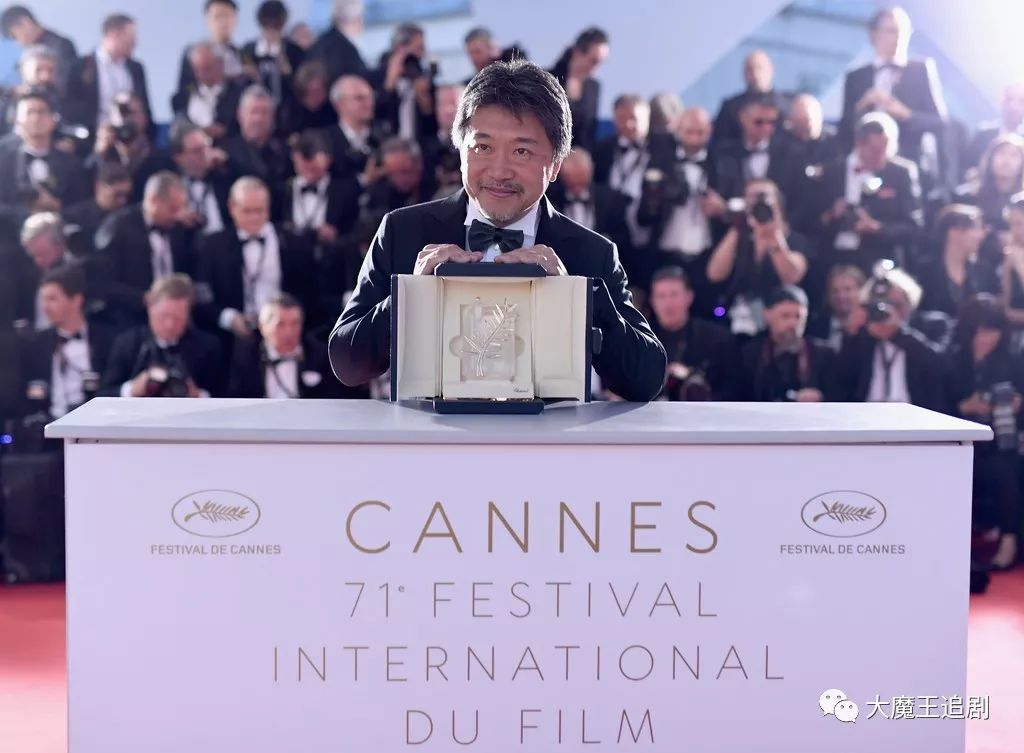

这位日本的世界级电影大师,几乎年年陪跑戛纳,终于在第六次入围时如愿以偿。

让他拿下了今年金棕榈奖的,正是“是枝宇宙”的集大成之作——《小偷家族》。

高楼林立的东京,生活着看似寻常的一家。

奶奶、爸爸、妈妈、姐姐和弟弟,五口人住在大都市边缘的残破小屋里。

爸爸在工地上干活儿,摔断了腿成为下岗工人;

妈妈在厂里做女工,每天都在被裁员的边缘;

奶奶靠领前夫生前的抚恤金过活;

一脸学生样的小姨,从事色情行业;

弟弟不上学,成天四处游荡,干些小偷小摸。

每个人都要想办法挣钱,那也维持不了家里的营生。

偷,是这家人的日常。吃的用的,无所不偷,还要打着配合。

某天父子俩搭档干完一票,准备回家的路上,捡到了一个瘦骨嶙峋的小女孩。

看她可怜巴巴,就把她领回了家,给她可乐饼吃。

妈妈先是一脸冷漠地拒绝了孩子,让爸爸“哪来的,哪儿送回去”。

随后却忍不住心疼起来,“这孩子怎么这么瘦,手上的伤怎么回事?”

从此,她留在了这个小破屋里,成为了一家六口里的“小女儿”。

爸爸总爱给几个孩子表演蹩脚的魔术,却被小姨当场拆穿;

父子像一对好兄弟,每次和爸爸出门,哥哥都会暗自得意,觉得两个男人真酷;

妹妹的乳牙终于掉了,哥哥会卯足劲儿丢上房顶;

姐妹俩是私房闺蜜,听说小姨交了男朋友,妈妈一边恭喜一边偷偷分享自己和爸爸的浪漫往昔;

小姨带着奶奶去吃冰淇淋,还喜欢枕在奶奶腿上,和奶奶聊最近的心事;

晚餐是一锅泡面里加了几块可乐饼,喝完波子汽水大声打着嗝;

妈妈十项全能,还会给妹妹剪个可爱的西瓜头小短发;

听见烟花的声音,一家人就从屋檐的夹缝里探出头来,望向黑色的夜空,什么都看不见就静静地听;

好不容易逮着老人孩子不在家的时候,如胶似漆的夫妻也要趁这夏日雷雨的短暂凉爽亲热一番;

夏天热得不行,就一家人坐列车去海边玩耍......

电影前70分钟,全是平淡而琐碎的生活细节,没有任何转折和冲突。

被形容为一部“没有戏剧冲突的社会戏剧”。

这家人穷困潦倒,却和乐融融。

直到某一天,偷东西的哥哥被抓,微妙平衡被打破。

温馨日常下的秘密昭然若揭。

奶奶不是爸爸妈妈的母亲,年轻时被前夫抛弃,上年纪之后“独自”住在破房子里,成了无人赡养的孤寡老人。

爸妈不是合法夫妻,为了救下被家暴的妈妈,爸爸打死了那男人带上了前科。

不知成年与否的小姨,也并非妈妈的姊妹,是奶奶前夫的孙女,逃离了原生家庭。

哥哥和妹妹一样,都是捡来的弃儿。

这时我们才明白,哥哥为什么总是叫不出爸爸两个字,

母女手臂上为什么都有被熨斗烫伤的疤痕,

奶奶去前夫与别人生的儿子家要钱时,为什么看到小姨的照片。

这一家人,彼此无关,唯一的羁绊,只有相爱。

导演是枝裕和曾说过电影的灵感,来自一则报道小偷家族的社会新闻:

“新闻提到小偷盗窃的物品里,有昂贵的钓竿,原因是,钓鱼是他们的业余爱好。

这个细节让他感到,千疮百孔的生活里,也会有美丽的瞬间,而这正是他想要捕捉的。”

游离在法律和道德的边缘,每个人都有罪,每个人都不体面。

但“生”和“活”最原始的真相,不是不道德,只是与道德感无关。

而这恰恰是是枝裕和一贯来的视角。

和之前我们安利过的等等一样,主角可以是边缘人士,可以是弱势群体,可以是失败者。

导演在自传《宛如走路的速度》里写道:

“自从事电视工作以来,我就有种立场,当百分之八十的人支持’正义’的时候,去倾听那百分之二十的少数派的声音。”

但他不煽情、不撕裂,只是默默地注视、记录。

他说过,我从不借着描写某个人的死亡或伤残,来煽动观众的悲伤情绪。

这也是为什么,一部本该充斥着各种社会黑暗的电影,看起来却是如此柔和、自然、舒服的。

我们一边心碎,一边治愈。

导演的视角,永远轻柔地关注着所谓的“卢瑟”,却从不站在道德制高点上,擅自下判断。

就像电影里,爸爸给儿子讲的小黑鱼的故事:小鱼如果不团结在一起,假装成大鱼吓唬大鱼,就会被大鱼吃掉。

儿子问,那大鱼不会很可怜吗。爸爸的回答是,大鱼不用我们操心。

当被指诱拐儿童,妈妈淡淡地回答,“我们是在捡起别人丢弃的东西。没有扔掉,只是捡来了。”

这群被抛弃在社会边缘的人,用一个巨大的谎言,组成了属于他们的最真切的生活。

有人理所当然地谴责妈妈,没有生下孩子你当然不是母亲啊。妈妈却反问,那么只要生下孩子就是母亲了吗?

最扎心的一个瞬间,莫过于妈妈抱着“女儿”时说的那句话:

“你爸妈说打你是因为爱你吧?不对。

爱你的人,会像我这样紧紧地抱着你。”

看到这里才明白,其实所谓的“正常家庭”,并不存在。

就像奶奶对妈妈说的那样:“我选择了你,你也心甘情愿被我拖累。”

海报上写道,“我们一无所有,只剩下爱。”

与金钱血缘无关,爱就像那晚一家人侧耳倾听的烟花。

他们分明什么都没看见,却知道灿烂的烟花就在那里。

评分完成:已经给 hgao 加上 100 银元!